自疫情防控政策调整以来,许多人担忧医疗资源相对薄弱的农村地区可能面临严峻挑战。实际情况显示,农村疫情发展整体平稳,并未出现预想中的大规模医疗挤兑现象。这背后既有客观因素支撑,也得益于基层医疗卫生体系的有效应对。

农村人口密度较低,居住相对分散,病毒传播速度自然慢于人员密集的城市。许多村庄仍保留着开阔的院落和独立的居住空间,这种居住模式无形中形成了天然的物理隔离,降低了交叉感染风险。春节期间,虽然返乡人员增多,但大部分农村居民自觉采取了必要的防护措施,有效控制了疫情扩散。

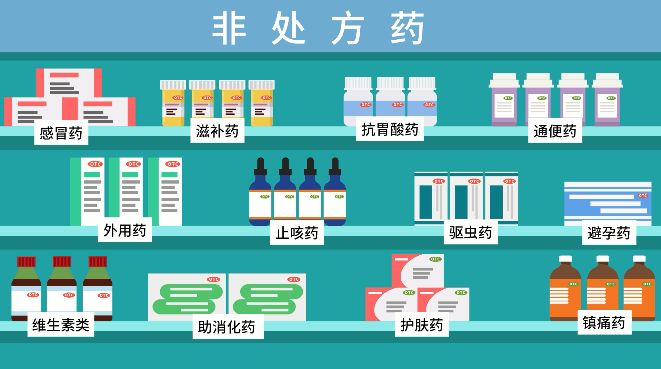

基层医疗卫生机构在疫情防控中发挥了关键作用。乡镇卫生院和村卫生室及时转变角色,从单纯的疾病治疗转向'健康守门人'。通过提前储备解热镇痛类、止咳化痰类等基本药物,建立重点人群健康档案,开展巡回医疗等服务,有效满足了轻症患者的就医需求。许多地区还通过家庭医生签约服务,对老年人、孕产妇、慢性病患者等重点人群实施网格化管理,确保及时掌握他们的健康状况。

在药物供应方面,各地政府积极协调医药资源向农村倾斜。通过建立县、乡、村三级药品调配机制,保障了基层医疗机构的药品供应。同时,鼓励村民适当储备常用药物,但避免盲目囤积,确保了药品的合理分配和使用。

农村地区在长期的疫情防控中也积累了丰富经验。村干部通过大喇叭、微信群等渠道,及时传达防控信息和健康知识,指导村民科学用药、合理就医。许多地区还保留了核酸检测点,为有需要的村民提供检测服务,帮助准确判断病情。

农村疫情防控仍面临挑战,如医疗专业人才不足、急救转运能力有限等。但随着'千县工程'等医疗卫生服务体系建设的推进,农村地区的医疗服务能力正在持续提升。未来,还需要进一步加强农村公共卫生体系建设,完善分级诊疗机制,为农村居民提供更加坚实的健康保障。

总体而言,农村地区在疫情防控中展现出了较强的韧性和适应能力。这既得益于客观环境条件,也离不开基层医疗卫生工作者的辛勤付出和农村居民的自律配合。这种基层治理经验,对完善我国公共卫生体系具有重要启示意义。